Nach ältesten Quellen, neu erzählt

‚Siegfried und Krimhild. Die Nibelungen’, Vorrede zu einer Lesung am Ende des "Neunten Pöchlarner Heldenliedgesprächs"

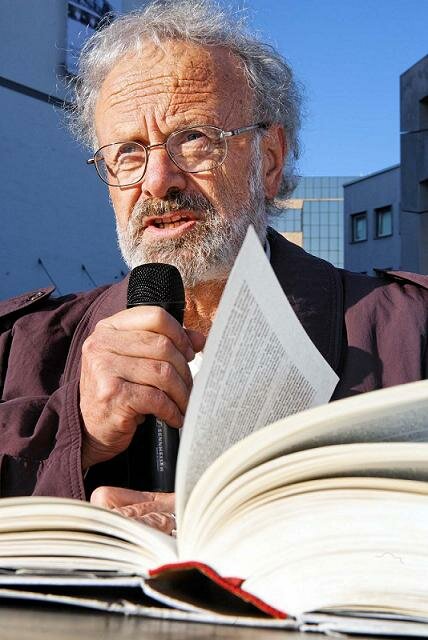

Und vor Ihnen steht nun, so haben wir heute morgen von Harald Haferland gehört, einer mit einem gewissen „psychischen Defekt“, wenn man neueren neurologischen Forschungen glauben dürfe. Hirnwissenschaftler haben, sagt er, bei Unfall-Opfern, die Gedächtnislücken zeigten, ermittelt, dass solche Menschen ihre Lücken hilfreich zu füllen wissen, indem sie phantasierend zu erzählen beginnen, Vorgänge, die mit den Fakten ihrer Biographie scheinbar wenig zu tun haben. Nach den schönen vier Tagen hier in Pöchlarn mit wahrlich faktenreichen Vorträgen bekenne ich mich mit Lust zu diesem wunderbaren Defekt, zur Rolle des erzählenden Lückenfüllers, obwohl ich großen Respekt habe vor wissenschaftlichen Kenntnissen, und zwar so sehr, dass ich beim neuen Erzählen des uralten Nibelungenstoffs das historisch Wahrscheinliche möglichst nie verlassen wollte. Die sehr vielen Fragen, Lücken und Probleme der Überlieferung aus der Völkerwanderungszeit, aus der Wende zwischen Altertum und Mittelalter endlich erzählend füllen zu können mit fabulierenden Hochrechnungen aus all dem, was man trotz allem wissen oder erschließen kann, das bereitete mir Vergnügen, das macht, fand ich, Sinn. Weil es Gegenwart erhellt.

Und wenn ich nun den unerwarteten Erfolg der neuen Nibelungen-Chronik einigermaßen zu erklären beginne, sollte ich das poetische Verfahren zu erläutern versuchen. Dies Verfahren erhellt sich fast wie von selbst aus der Reaktion eines sehr jungen Lesers, eines 19jährigen, der im Jahr 1839 das Nibelungenlied mit Begeisterung las und folgendes notiert hat: „Was ist es, das uns an der Sage von Siegfried so mächtig ergreift . . . da ist die üppigste Poesie, bald mit der größten Naivetät, bald mit dem schönsten humoristischen Pathos vorgetragen . . . wir fühlen alle denselben Tatendurst, denselben Trotz in uns, der Siegfrieden aus der Burg seines Vaters trieb . . . wir alle wollen hinaus in die freie Welt, wollen die Schranken der Bedächtigkeit umrennen . . . Für Riesen und Drachen haben die Philister auch heute gesorgt, namentlich auf dem Gebiete von Kirche und Staat.“

Inmitten der damals stattlichen Schar nationalistisch bewegter Germanisten und Dichter, die unter strikter Vermeidung jeder genauen Lektüre das mittelhochdeutsche Epos zum „deutschen National-Epos“ verklärt haben, hatte hier ein 19jähriger – es handelt sich um Friedrich Engels – keinerlei Probleme, die Geschichte auf Anhieb als politische Parabel zu begreifen und in den „Riesen und Drachen“ die verkappten Unholde „Kirche und Staat“ zu erkennen, die soeben, im lähmenden Polizei- und Zensursystem der Metternich-Epoche wieder auferstanden waren. Erst am Ende meines fast 20jährigen Versuchs, den Nibelungenstoff neu zu erzählen, entdeckte ich dieses frühe und einzigartige Leser-Echo des 19jährigen Engels und fand darin Stütze und Bestätigungen. Aber wir wissen, die kluge Begeisterung des jungen Engels am Beginn des Wilhelminismus und seiner fürchterlichen Folgen, sie kam zu früh und blieb unerhört.

Wenn Alfred Ebenbauer – dem ich für seine Einladung ausdrücklich danke – meine Erzählweise „Remythisierung“ nennt, stimme ich zu, allerdings mit der Ergänzung, dass die fast 900 Druckseiten zugleich eine Re-Historisierung versuchen. Das ist also alles andere als phantasy, statt dessen ein Rekonstruktionsversuch nach den je ältesten noch ermittelbaren Quellen, unter den Gegebenheiten der Völkerwanderungszeit - und diese Zeit hätten wir auch heute, hätten wir nicht die Festung Europa. Zu den Gegebenheiten jener Zeiten gehört auch die Lust damaliger Erzähler am Phantastischen, am Fabelhaften, am Absonderlichen, an dem, was seit der Romantik als Nachtseite gilt, als Welt der Träume und Alpträume, die – jedenfalls für Poeten – ebenso Realität sind wie die Tagseite, für gute Poeten vermutlich weit eher.

Das Wort „Mythos“, das hier gleich am ersten Abend Volker Mertens beschwor, erscheint auf den 900 Seiten nirgends, obwohl diese Seiten eine Doppel-Ebene bieten, neben dem schwarz gedruckten Erzähltext eine (burgunder-)rot gedruckte Textschicht, die alle lateinischen und altdeutschen Zitate übersetzt, die aber auch erklärt und deutet. „Mythen“ sind für mich die zeitlosen Zeichen und Bilder für Jedermanns Ängste, Hoffnungen und Freuden, für unsere Innenräume, und die sind universell, "Mythen" stehen für das, was ständig nach neuer Konkretion, nach noch genauerem Ausdruck verlangt, nach Poesie. Wer den ständigen Herausforderungen unserer Innenräume genügen will, kommt um Bilder, Zeichen und vor allem um Absonderlichkeiten nicht herum. Erzählt habe ich die Überlieferungen in Respekt vor der Leistung der alten Schreiber, vor ihren bildhaften Weitblicken, die uns Heutigen verdächtig scheinen als irrational, wir haben vernünftige und praktikable Abstrakta, haben Begrifflichkeiten, René Pérennec sprach hier vom „Entsafteten“, wir verfügen seit langem über das hilfreiche Besteck von Marx, Freud und Jung und all ihren Nachfolgern bis zum aktuellen Frankreich der neuen Philosophen – die Alten aber hatten seit je Bilder und Geschichten und eine der stärksten Bildergeschichten sind die Edda und das Nibelungenlied. Vor allem das mittelhochdeutsche Epos erzählt mit rationaler Kunstfertigkeit unsere hartnäckigsten Irrationalitäten.

Den Einwohnern von Pöchlarn ist nicht nur für vier schöne Tage eines Kongresses zu danken, sondern ihnen ist auch zu gratulieren, denn Bechelaren ist im Epos ein letzter lichter Moment, da bewegt den Leser oder Hörer noch einmal die Hoffnung, es könnte vielleicht doch noch alles gut enden – wunderbares Frühlingswetter, höfische schöne Frauen, heitere Gastfreundschaft, und sogar der sonst so grimme Hagen, der sich eben noch mit „wilden Meerweibern“ herumgeärgert hat, benimmt sich plötzlich aufmerksam, ist im alten Pöchlarn sehr freundlich und bemerkt, dass sich zwischen dem jungen Giselher und der schönen Dietlind von Bechelaren etwas anspinnt, und Hagen, auch jetzt Realpolitiker, schafft es, eine Verlobung zu stiften, gewinnt mit Ritter Rüdiger und seinen Leuten neue Bundesgenossen, denn er weiß, dass Hilfe und Beistand sehr bald nötig sein werden. Aber nach den schönen Tagen von Bechelaren geht es bekanntlich entsetzlich bergab, in grauenvoll blutigen Untergang. Und mitten darin kommt es dann zu einer der ergreifendsten Szenen des Epos, zum Aufschrei des Rüdiger von Bechelaren. In aktuellen Verblödungen heißt heute bekanntlich jeder Unfall „tragisch“, was jedoch "Rüdiger von Bechelaren" auszuhalten hat, das ist ganz und gar und im antiken Sinne tragisch, denn es stellt alles in Frage, Gott und jeden Sinn. Da Rüdiger mit beiden Parteien, die sich im Hunnenland gegenseitig abschlachten, verbunden ist, wird er, wie immer er sich entscheidet, heillos entehrt werden, wird verflucht enden. O wé mir gotes armen, daz ich diz gelebet han – Weh mir Gottserbärmlichem, dass ich dies aushalten soll – nu ruoche mich bewīsen, der mir ze lebene geriet – Nun gebe mir der einen Rat, der mich in dies Dasein geraten ließ.

Die Rüdiger-Szene gehört zum Bündel der Motive, die mich angetrieben haben zu meiner 20jährigen arebeit an dem alten, an dem vermeintlich veralteten, an diesem zeitlosen Menschheitsstoff. Mein Hauptmotiv: Ein Volk, von dem das Fürchterlichste ausging, was je von einem Volk ausging, besitzt als älteste markante Geschichte das Nibelungenlied. Als Kind in einer Nazi-Familie (ich entstand als Geschenk an Hitler, das hab ich schriftlich, siehe ‚Der Solljunge’) bekam ich früh Heldengeschichten zu hören, auch Nibelungenbrocken. Und früh kam die Ahnung, vieles stimmt hier nicht. Diese hinterhältige Ermordung dessen, der den Burgundern um Krimhilds Willen so nachhaltig geholfen hatte. Das stimmte doch gar nicht mehr, und in der Tat, in der Überlieferung wurde von Beginn an gefälscht und "verbessert", da wurde missbraucht, anfangs sanft und geschickt, am Ende plump. Aus einem Meisterwerk der Magie, des genialen Aufbaus und Differenzierens wurde bei den Nazis platte Propaganda. Die Wahrheit über das Kunstwerk Nibelungenlied blieb und bleibt geheim, die wurde und wird gehütet von gelehrten Menschen in Symposien wie diesem hier in Pöchlarn – und sollte doch jedem bekannt sein, der lesen kann.

So hab ich zwanzig Jahre arebeit mit Lust auf mich genommen und kann nun behaupten, so gut wie alle Probleme der Nibelungen-Forschung gelöst zu haben – erzählend. Nunmehr ist nämlich klar, wo Brünhild blieb (die im zweiten Teil des Epos bekanntlich einfach unterschlagen wird), sie flieht aus Worms - denn ihre erste Äußerung in Worms war ja, gleich bei der Ankunft: ich hete gerne fluht – „hier würde ich am liebsten wieder abhauen“. Brünhild endet nun mit einer Klage, mit einer Verfluchung der Lande am Rhein (Uuologa elilenti harto bistu herti – wehe, elendes Land, Fremdland, hart bist du). Und nun ist auch klar, wer letztlich die Urheber des mörderischen Geschehens sind, früh kooperierten da geistliche und weltliche Macht, der Wormser Bischof mit Hagen als dem ersten Politiker am Rhein. Im Nibelungenlied gibt es keinen Bischof, gibt es keinerlei Mitwirkung von Geistlichkeit. Die klerikalen Poeten und Schriftgelehrten, die um 1200 das enorme Epos verfassten, hatten gute Gründe, den Anteil der Geistlichkeit zu verschweigen - gegen alle Überlieferung. Die dominante Rolle der Priesterschaft im germanischen Burgund ist früh bezeugt: „Denn der Priester ist bei den Burgundern bei weitem der mächtigste Mann, er ist es lebenslang und er ist unangreifbarer als selbst die Könige“, meldet schon im vierten Jahrhundert Roms Historiker Ammianus Marcellinus (Res gestae, Buch XVIII, 14).

Und nun ist auch klar, wo und wie der Drachenkampf stattfand und was damit gemeint war, auch mit dem Lindenblatt. Nun ist geklärt, an welchem Ort der junge Mann aus Xanten die Feuerbeherrschung lernte, die ausdrücklich als Künste des Schmieds Wieland beschrieben werden und mit denen der Xantener erst recht zum Konkurrenzproblem für Hagen wird, für den burgundischen „Waffenmeister“. Die Energiefrage – heute die Atomfrage – war schon in archaischen Zeiten die entscheidende, und sie endete von Beginn an grauenhaft, wie bei Prometheus, der den Göttern das Feuer stahl. Nicht anders ergeht es dem deutschen Herkules und Energiekünstler. Klar ist nun auch, wo der erstochen wird, weder in den Vogesen noch im Odenwald, sondern an einem viel naheliegenderen, an einem viel wahrscheinlicheren Ort, dort, wo seit je von Worms aus gejagt wurde, auch noch vom Fürstbischof bis zum Jahr 1803, kaum zehn Kilometer südlich Worms, in amphibischem Gelände, in den Armen des vormals wildernden Rheins, dort, wo heute die Großkläranlage der größten Chemie-Fabrik des Planeten steht und wo die Leute sagen, es stinke „bestialisch“.

Und nun ist auch die Misslichkeit beseitigt, die schon die mittelalterliche ‚Kaiserchronik’ spöttisch kritisiert hatte, dass nämlich die Lebensdaten von Attila und Dietrich nicht vereinbar seien. Etzel ist nun ein Sohn von Attila – und eine Generation später, plötzlich passt´s, und es passt dann auch mit der Lautverschiebung von Attila zu Etzel, wie im Namen meiner Heimatstadt, die im ersten Jahrtausend Asnith hieß und ein "Ort der Esche" war, ausgerechnet der Esche, aus Asnith wurde über mehrere nachweisbare Studen "Essen" – 22 Reste von Burganlagen gibt es auf Essens Stadtgebiet, darunter mehrere Isenburgen, Eisenburgen also. Klar ist nun auch, wo der junge Mann aus Xanten sein Handwerk lernt, dort, wo mit dem Anthrazit die beste damalige Energiequelle offen zutage lag und von wo die Archäologie meldet, dass hier die Schmiedekünste schon in der Vorhistorie Tradition hatten. Die Eschen-Stadt ist nicht nur zentraler Ort in Europas größter "Arbeits"-Region, war als Stadt des Drachen dann auch Stadt der Krupps (der „Waffenschmiede des Reichs“) und war doch auch der Ort, an dem das älteste deutschsprachige Buch aufbewahrt wurde, die Silberbibel des Gotenbischofs Wulfila. Überdies ist es der Ort, an dem - an der Grenze zwischen Sächsischem und Fränkischem - der "Heliand" entstand, die missionierende Übertragung des Neuen Testaments in die stabreimende Gefolgschaftsdichtung des Altsächsischen. Und Siegfried ist nunmehr, ebenfalls nach ältesten Quellen, alles andere als ein tumber Tor, sondern ist wie alle damals wirksamen Figuren, war wie Attila oder Arminius ein Austauschüler in der Hauptstadt der damaligen Weltmacht, lernte dort nicht nur Militärtechniken und Latein, sondern auch die Machenschaften der Macht, debattiert dann in Worms mit dem Vertreter der neuen Leibfeindlichkeit, diskutiert mit dem Bischof zum Beispiel darüber, ob die Seele etwas rein Geistiges sei oder ob sie nicht doch ihren Sitz habe im sehr Konkreten, dort, wo der Mensch, solange er menschlich bleibe, erschütterbar sei, in den Nervenbündeln des Sonnengeflechts oder Quer- und Zwerchfells, wo Geist und Materie sich neuronal verbinden im Weinen wie im Lachen, im Hoffen wie in der Angst.

Damit kennen Sie nun fast alle meine Schreibmotive. Diese Chronik ist konzipiert als Augenzeugenbericht aus dem Jahr 486. Und damit der Bericht authentisch sein und glaubwürdig anderthalb Jahrtausende überdauern und dennoch in einem heutigen Deutsch formuliert werden konnte, benötigte er als Rahmen eine komplizierte Überlieferungsgeschichte. Das Dokument aus dem Jahr 486 (dem Jahr, in dem bei Paris der letzte Präfekt des Imperium Romanum vertrieben wurde) konnte der großen Bücherverbrennung unter Kaiser Karls Nachfolger nur auf einem einzigen Weg entgehen, konnte vor Ludwig „dem Frommen“ und seinem Missions-Eifer nur gerettet werden auf dem Umweg über Irland, wo bekanntlich seit je auch nicht-christliche Handschriften respektiert, ja bewundert und bewahrt wurden. Der irische Mönch Kilian Hilarus, der Augenzeuge, bringt die althochdeutschen Notate von Esztergom und Worms zunächst in seine Vogesen-Einsiedelei, bringt sie in die Sicherheit hinter der „Heidenmauer“, die noch heute bei Sankt Ottilien in 800 Metern Höhe zu sehen ist, lässt dann in dieser keltischen Klause den Bericht von seinem Lieblingsschüler ins Lateinische übersetzen – „wahrscheinlich in Latein“, schreiben fast alle Altgermanisten, wenn sie über das missing link, über den allgemein gemutmaßten Vorläufer des Nibelungenlieds, wenn sie über eine „Chronik in Prosa“ Spekulationen anstellen, zum Beispiel Werner Hoffmann oder Siegfried Grosse. Bei Sankt Ottilien entsteht also eine von all jenen Handschriften, die um 850 unter Kaiser Ludwig als kirchenchristlich nicht akzeptabel vernichtet wurden.

Kilian selbst jedoch übersetzt den Augenzeugenbericht in sein irisches Keltisch, erstellt also eine gälische Sicherheitskopie, und die rettet er, wenn von Rom aus die sogenannte „Romanisierung“ der iro-schottischen Einsiedler zu streng wird, nämlich lebensgefährlich, die bringt er in seine Heimat, bringt die authentische Nibelungenchronik ins Kloster Kilmacduagh, 30 Meilen südlich der Atlantik-Stadt Galway – seit dem 6. Jahrhundert ist sie Ruine. Als schön verwitternden Rest sieht man sie noch heute in felsiger Einsamkeit.

In einem Nonnen-Kloster auf Nun’s Island, auf einer Insel in der kanalreichen Stadt Galway am Atlantik (in diesem Kloster war Nora Barnacle Schülerin) findet dann um 1810 ein romantisch denkender Historiker das alte Keltendokument und übersetzt es begeistert ins Englische, kann aber den Text nirgends publizieren, im Gegenteil, es kommt zu einem Prozess, Kilians Pergamente hat er der Kirche zurückzugeben.

Buchhändler Kenny, in Galway jahrelang Besitzer eines wahren Paradieses ältester Bücher und Handschriften, als er sieht, dass seine Buchhandlung in meinem 90-Minuten-Film über Galway ausführlich und bewundernd gezeigt wird, schenkt dem deutschen Filmemacher diese Übersetzungen ins Englische, schenkt mir die Papiere, mit denen schon sein Urgroßvater wenig habe anfangen können, weil es da „um Sachen geht wie in Eueren Wagner-Opern“, schenkt mir einen ansehnlichen Konvolut handschriftlichen Englischs („geht eher die Leute am Rhein was an“), und diese englische Fassung des missing link übersetzt dann knapp 20 Jahre lang der mit dem schönen Psychodefekt, der übersetzt das mit roten Ohren und sumsendem Schädel in sein heutiges, in ein einigermaßen gelenkiges Deutsch. Als Goethe das Nibelungenepos gelesen hatte, erklärte er seinem Eckermann, dieser Stoff, in tüchtige Prosa gesetzt, müsste zu einem Volksbuch werden.

Bei den mehrfachen Übertragungen durchs Althochdeutsche, Altsächsische und Lateinische haben zum Glück alle Übersetzer die jeweils wichtigsten Passagen in der Originalsprache belassen, zum Beispiel die Ratschläge der Nornen oder die Weheklage der Brünhild oder die Schlussklage des Kilian Hilarus und auch das, mit dem ich jetzt beginne, mit Kilians inständigem Eingangsgebet, halb in Latein verfasst, halb aber zum erstenmal in der Volkssprache, in der Sprache der diet, der teut oder Teutonen, also in "deutsch", denn auch dieser frühe Christenmönch Kilian meinte, dass der Name Siegfried, dass die Bezeichnung Victor Placidus den Sieg des Friedfertigen bedeutete und das sollte, so hoffte und betete schon um 500 der irische Mönch, endlich allen Menschen bekannt gemacht werden - auch Heiner Müller, als er über den Nibelungenstoff redete, wünschte sich die "Beerdigung der Nation". - Lodemann lädt ein zu seinen Lesungen, hier zur ca 87sten, hier ins Xantener Nibelungen-Museum, das sich sichtbar seiner Ansicht angeschlossen hat: "Jede Zeit braucht ihren Siegfried."

©Lodemann ©Lodemann

Oper, Ruhrgebiet, Sex und Goethe – eine Erinnerung

Immer neu funkelt die alte Erkenntnis vom pars pro toto, wonach Einzelheiten auf ein Ganzes deuten und darum erzähle auch ein schlanker Leib oder eine freie Schulter in Wahrheit von viel mehr und ach, wie sehr erst eine sichtbar werdende weibliche Brust. Das ahnt selbstverständlich auch der hier abgebildete Herr, ein offensichtlich bei erotischer Arbeit überraschter Lebemann, im dubios schütteren Haar mit zweifelhafter Blondfärbung schien auch er ein Ganzes umfassend erkunden zu wollen von dem, was ihm da ungewöhnlich dicht und hautnah neben Schläfe und Hirn rückte, was unter huschendem Pelz-Weiß blitzte, funkelte, lockte – dennoch, der Kerl ließ das Übrige nicht aus dem Auge, der hielt schon wieder seitwärts Ausschau –

Die Schöne, der sich dieser Blondling zu widmen schien, war Eurydike, jedenfalls spielte sie diese sagenhafte Rolle in einer hinreißenden Inszenierung des Offenbachschen „Orpheus in der Unterwelt“, die mehrere Jahre im Essener Opernpalast Aalto („Europas Spitze“ meldete der SPIEGEL) das Publikum begeisterte in ausverkauften Vorstellungen. Die da in der Tat von exzellenter Gestalt scheint, heißt im bürgerlichen Leben Astrid Kropp, ist geborene Duisburgerin und auf der Aalto-Bühne faszinierte sie nicht nur leibhaftig und körperlich ganzheitlich, sondern auch mit ihrer Stimme, mit einem Sopran-Organ von enormer Gelenkigkeit, mit Stärke auch in den höchsten Lagen. Leib wie Stimme dieser Astrid Kropp jedenfalls zwangen offenbar viele in die Knie, nicht nur Orpheus und Gott Zeus, auch blonde Schönlinge und sogar Kritiker.

In der Regie von Dietrich Hilsdorf zeigte sich die Sängerin und Spielerin bekleidet nur mit den Vortäuschungen eines Pelz-Imitats, mit schwarzen Strümpfen und Handschuhen und mit weit geöffneter Corsage, endgültig aber bezauberte sie durch die Art, wie sie sich bewegte, wie dieser hohe und schlanke Leib das Gehen vorführte, zu den Gehbewegungen der Antiken-Traumfrau Eurydike fiel selbst dem kritischsten Kritiker nur ein antiker Beifall ein, ein altromantisches Eigenschaftswort – göttlich sei ihr Gang, teilte er mit. Und hatte augenscheinlich recht, denn diese spielende und singende Astrid Kropp erwies sich nicht nur als ansehnlich und professionelle Sängerin, auch als Tänzerin genügte sie höchsten Ansprüchen selbst des klassischen Balletts – nicht ohne Grund verehrte dieser knieende Blondling vornehmlich ihre schönen Schenkel, ihre Beine nämlich konnte diese Frau ohne weiteres und in verwirrender Geschwindigkeit senkrecht in die Höhe schnellen lassen, atemberaubend, wie blitzende Provokationen, wie warnende Ausrufungszeichen im Opernkraftwerk der Gefühle – und das geschah endgültig dort, wo in der rumorenden Unterwelt Offenbachs tollkühner Höllengalopp lostobte, der hemmungslose CanCan, dieser Rock and Roll der Pariser Belle Epoque –vorweggenommener Disco-Wahnsinn, übrigens mitten in Europas erster großer Finanzkrise.

Man weiß, im antiken Mythos, der wie alle Mythen zeitlos Wahres erzählt, muss auch die wunderbare Eurydike am Ende in die Hölle, hinab in die Unterwelt der Griechen und Römer, und ihr Geliebter, der Sänger Orpheus, ist darüber bekanntlich so untröstlich und klagt so lange und so bewegend über die Verschwundene, dass die sonst so Unerbittlichen, dass sie erhabenen Götter sich erbarmen mussten und dem unsterblich Liebenden schließlich erlaubten, ausnahmsweise ebenfalls hinabsteigen zu dürfen zu seiner Eurydike. Und was machte daraus Jacques Offenbach und was machte daraus der Regisseur im Essener Aalto-Palast? Bei Dietrich Hilsdorf war Orpheus nur noch ein Konzertmeister, ein Erster Geiger an einem der gut zwanzig Pariser Operettentheater um 1870/71, in Essen sang und spielte diesen Musiker der kraftvoll intonierende und glaubwürdig klagende Thomas Piffka, der zwar ebenfalls all die anderen Schönen des darstellenden Gewerbes in keinem Moment ignorierte, aber bei Hilsdorf hatte er als Konzertmeister und Ehemann mit seinem Fiedelbogen täglich und unermüdlich über den Leib seiner schönen Ehefrau gegeigt, ja, er strich seinen vieldeutigen Geigenbogen zusehends zielgenau über die schönsten Körperpartien seiner Eurydikes, so lange sie noch nicht im Hades war, bestrich hingegeben den Leib der Astrid Kropp zu jener schmachtenden Serenadenweise, die man sich schon in Offenbachs Ouvertüre so gern gefallen ließ, beharrlich und ausdauernd befiedelte Herr Piffka Nacken, Schenkel, Busen der schönen Duisburgerin –

– und wie reagierte darauf die „Göttliche“? Bei Offenbach und Hilsdorf war die Schöne sein Gegeige einfach leid – ja, Euridyke klagte ebenfalls, und zwar über die Einfallslosigkeit ihres Ehemanns, fand den hinschmelzend singenden und konzertmeisterlich Streichenden unendlich „langweilig“, ja, viel stärker als nach ihrem seufzenden Langweiler verlangte es sie nach ihrer neusten Eroberung, nach dem hier abgebildeten Herrn mit dem schütteren Blondhaar, ohne dass sie ahnen konnte, welchem Unterwelt-Unhold sie sich auslieferte: hinter der Bieder- oder Lebemannsmaske verbarg sich kein Geringerer als der Höllengott selbst, ach, unausweichlich nahte hier mal wieder erotisches Verhängnis, kam es zwangsläufig zur Verknotung der Gefühle, zu schlagenden Wettern, am Ende zur Explosion jenes tolldreisten CanCan-Chaos.

Wen wundert’s, dass sich die Essener Orpheus-Inszenierung nicht nur durch das größte deutsche Stadtgebilde herumsprach, durch die Fünf-Millionen-Zwölf-Großstädte-Stadt Ruhr – im Jahr 2010 bekanntlich "Europas Kulturhauptstadt" – nein, kein Wunder, dass der Verkauf der Aalto-Karten lief wie einst der Umsatz an Hömmut Kasperskis Frikadellenbude in den Fußball-Halbzeiten, egal ob im „Stadion Rote Erde“ oder in der „Glückauf-Kampfbahn“. Zum „Aalto“-Bau nach Essen kamen von weit her nicht nur ältere Semester und staunten und beneideten diesen zweifelhaften Herrn in Blond, der als Feuergott „Pluto“ das Spiel mit der gelenkigen Eurydike so nachhaltig genießen durfte – im Leben war er der Essener Sänger Rainer Maria Röhr und der leistete zusammen mit den übrigen Akteuren ein Theaterwunder, ein fast drei Stunden dauerndes, nur an einer einzigen Stelle unterbrochenes Silvesterfeuerwerk.

Vulkangott Pluto oder Rainer Maria Röhr hat ja schon in der Sekunde, in der dieses Probenfoto entstand, seinen Blick wieder zur Seite gewendet, in Offenbachs respektlosem Spiel ist er zwar der Gott der Tiefe und der Hitze, aber in Hilsdorfs Version ist er zugleich der Mann im Kasten unter Bühne, ist er der Souffleur eines Pariser Schmierentheaters, sehr wahrscheinlich eines, das längst Pleite ist, hier also hält dieser Mann mit der enthüllenden Dauerperspektive von ganz tief unten offensichtlich schon wieder Ausschau nach der attraktiven Nächsten, nach dem Star einer besser verdienenden Truppe. Oder, noch nüchterner, dieser Akteur hat auch in diesem Moment nur den üblichen Blick übrig für die Medien, für die Typen, die ihn bei der erotischen Arbeit fotografieren.

In Hilsdorfs Offenbach-Operette jedenfalls verführt und betrügt jeder jeden und ist alle Schönheit auf durchsichtige Weise Schein, freilich in immer neuen Sekunden bezaubernd – der einzige stille Moment an diesem wirbelnden Offenbach-Abend in der Zentralstadt des Ruhrgebiets wurde etwas Ergreifendes – das trat immer dann ein, wenn im Hades, wenn in der düster rauchenden Unterwelt ein Greis sich ebenfalls der schlanken Frauengestalt nähern wollte, da schleppte sich der einstige „König von Arkadien“ heran, vormals gewiss ein strahlender Mann und Prinz und „König“, im Schattenreich aber geschrumpft, wie zerfallen, in der Essener Inszenierung war er tatsächlich ein Krüppel, im Schattenreich sozusagen nur noch ein Schatten seiner selbst, verschwunden Leibesprunk und Mannespracht – Abend für Abend näherte sich da im Aalto-Palast der wunderbaren und vielbegehrten Eurydike ein Zwerg, einer, der als hässlich gilt – ein Kranker, ein Gespenst?

Da näherte sich der kleinwüchsige Sängerdarsteller Rüdiger Frank, schlich sich heran als humpelnder Styx und sang traurig von ehemaligen Herrlichkeiten und Potenzen und streckte dann ebenfalls seine Hand aus, eine dürre, eine verkrümmte Gichthand – nun wollte auch der Hässliche diese erotische, diese blendende Zauberin berühren, die hohe Schlanke, die zum Glück in diesem Moment für ihn, den Zwerg, sehr gut und handgreiflich erreichbar war, weil sie sich in einen Sessel ausgestreckt hatte, mühelos konnte der verschrumpelte Kleine ihre Schulter streicheln, ja, er berührte, betastete die unendlich schönen Rundungen und die Hand zitterte von dort weiter, bewegte sich knochig über Nacken und Hals zum Busen hin, sehr deutlich in dieser Richtung – und zögerte – ach, in diesen Sekunden wäre unter den zwölfhundert Zuschauern im großen Aalto-Prunkgebäude das Geräusch der fallenden Stecknadel zu hören gewesen – in einer Stille, die durch den Lärm vorher und nachher um so vollkommener still war, im Schweigen all jener, die ebenfalls irgendwann oder schon ziemlich bald - „ach wie bald schwinden Schönheit und Gestalt“ - nicht mehr Operngenießer gewesen sein würden, nicht mehr Prinzen und Prinzessinnen des Musiktheaterparadieses, sondern - - -

Und so glitzert und funkelt er nun auf dem Probenfoto immer noch, jener verlockende Punkt im süßen Nichtgewand der Eurydike der Astrid Kropp, und erinnert in seiner Punkthaftigkeit unmittelbar an jenen anderen „Punkt“, um den sich dort unser künstlich blonder Lebemann so intensiv kümmern zu wollen scheint, letztlich gewiss um jenen clitoralen Ort, von dem schon der junge Goethe in seinem ersten, in seinem „Urfaust“ Mitteilungen machte – zu diesem Schluss muss man kommen, wenn man die Handschrift des Hoffräuleins Luise von Göchhausen genau liest, jenes adeligen Fräuleins, das Goethes allerfrüheste „Faust“-Fassung heimlich abgeschrieben hatte, den berühmten „Urfaust“ also, lange bevor der Meister seine seriösere Version veröffentlichte, seinen „Faust I“. Denn in der nur durch die fleißige Abschreiberin erhalten gebliebenen Erstfassung, nur im „Ur-Faust“ ist wörtlich folgendes zu lesen: „Die Mägdlein, ach, sie geilen viel!“ und es folgt dann der Ratschlag jenes teuflischen Mephistopheles, des christlichen Unterweltbeherrschers, der den ängstlichen Studenten belehrt: „Besonders lernt die Weiber führen. / Es ist ihr ewig Weh und Ach / so tausendfach / aus Einem Punckte zu kurieren.“

Welchen Punkt meint dieses „aus Einem Punckte“ (buchstäblich so schrieb es das Fräulein ab)? Etwa denjenigen, den wir auf dem Probenfoto im Aalto-Licht betörend funkeln sehen? Die Dinge liegen anders. Das hartnäckige alte Gerücht kann nicht stimmen, dass der größte unserer Poeten erst spät, in „reiferen Jahren“, dass er erst auf seiner Italienreise „die Anatomie des Weibes“ erkundet haben soll. Welcher „Punckt“ denn mag bereits seinen Urfaust-Teufel Mephisto geritten, welches entscheidende Organ kann der denn wohl gemeint haben in der buchstäblichen Abschrift jenes Hoffräuleins, dem wir die Bewahrung der frühesten Fassung verdanken, zumal die Abschreiberin das Zahl-Wort „Einem“ mit dem ungewöhnlichem Großbuchstaben beginnen lässt und zumal sie – und also auch er, der Dichter – die Mitteilung „Punkt“ dann auch noch mit dem damals schon nicht üblichen „ck“ dermaßen markant betont?

Ach, dem puncto punctorum widmete erst vor wenig Jahren eine Medizinerin so viele chirurgische Aufmerksamkeiten wie nie zuvor sämtliche bisherigen Meister der Anatomie diesem Ort oder Organ oder Punkt je gewidmet hatten, und dabei deckte die forschende Professorin auf, dass dem männlichen Protzstück bei den Frauen ein Gegenstück entspricht, das zwar nur punktuell sichtbar leuchten, funkeln und glänzen mag, das dafür aber in seiner Ausdehnung und Dimension den Dimensionen der Männer mindestens gleichkommt oder sie sogar übertrifft, freilich untergründig, subkutan, unter die Haut gehend und offenbar mit ganzheitlicher Ausstrahlung, also mit Qualitäten, die nicht nur Lebemänner mit schütterem Blondhaar und ungezählte Opernbesucher irritieren können und deren Funktion und Wirkung offenbar auch schon vom jungen Genie in Weimar gewusst und erkundet worden waren – nicht nur als Heilungs-Ansatz und Medizin für der Frauen „ewig Weh und Ach“, sondern im gleichen Maß für das Klagen und Jammern der Männer.

© Lodemann

zurück

Gemütlicher Mörder

Aus dem sanften Freiburg komme ich immer wieder gern zurück in die größte deutsche Stadt – nach Berlin? Ins Ruhrgebiet. In die Zwölf-Großstädte-Stadt mit den mehr als fünf Millionen Leuten. Die ist übervoll von Geschichte. Industriegeschichte? Nein, uralte und oft blutige Kapitalgeschichte, deutsche Historie, ob in Duisburg, Dortmund, Oberhausen oder Bochum. Wenn ich in die „Zentralstadt“ komme, nach Essen, dann zieht’s mich aus dem Hauptbahnhof in die Fußgängerzone, das läuft da irgendwie von allein, das Gelände senkt sich, angenehm geht das bergab, ich schlendere, komme in Stimmung, Schwung und Fahrt, will was unternehmen, ins Kino, zum Buchhändler, streune gut gelaunt dahin, die neuen Mädels, die Sommermode –

– und dann ist da diese Sperre. Blockade, Aus. Schwung kaputt, Stimmung weg. Luft anhalten. Nein, rußig ist die Luft schon lange nicht mehr, mitten im Revier hat die Atmosphäre anderes zu ertragen, Uraltlasten. Im innersten und ältesten Punkt der Fünf-Millionen-Ruhrstadt thront überm tausend Jahre alten „Burgplatz“ auf breitem Sockel eines dieser grünspanigen Reiterstandbilder. Auf hohem Ross spreizt sich da eine altbacken stramme Pathosfigur mit allem, was Theaterkunst mal gekonnt hat und zeigt, warum Ruhrleute so treffsicher die Wendung nutzen „den dicken Wilhelm markieren“. „Willäm“ sagen sie hier. Na lass doch den Kaiser Wilhelm „markieren“, könnte ich mir sagen, tiefer hängen, dieser Rauschebart, dieser mörderische Weihnachtsmann gehört inzwischen zur Konsummeile, das ist Prunk aus alten Kaiser-Opern, das meldet Vergangenheit, Preußenzeit, Epoche der Patriarchen, zum Glück vorbei, lass ihn doch.

Wären da nicht Fakten, die der Geschichtsunterricht hartnäckig verschwieg. Dieser hier, dieser gemütliche Reiter zerschlug früheste deutsche Demokratieversuche, erste Versuche mit den Grundrechten. Dieser Wilhelm lebte von 1797 bis 1888 und half verhindern, dass den Deutschen um ein Haar schon hundert Jahre früher gelungen wäre, was sie dann erst nach 1945 notgedrungen zu formulieren hatten als „Grundgesetz“ mit der berühmten „Würde des Menschen“ - nicht mit der Würde des adeligen oder deutschen Menschen, nicht des christlichen, jüdischen oder moslemischen, sondern mit der „des Menschen“. Als diese radikale Verfassungstat schon hundert Jahre früher fällig gewesen wäre, damals, im Polizeistaat des autoritären Kanzlers Metternich, bekam dieser nette Herr dort oben vom Volk den Namen „Kartätschenprinz“. Kartätschen sind Geschosse mit Bleisplittern, die reißen Wunden, die zerfetzen Körper, im März 1848 ließ Herr Wilhelm in Berlin Kartätschen auf Studenten feuern und auf Arbeiter, was der ersten Hälfte des Jahrhunderts den Namen lieferte: „Vormärz“. Und weil Wilhelm so sehr wirksam war im Zerfetzen und „Niedermachen“ (so wörtlich seine Parole in der Nacht vom 18. auf den 19. März 1848, als Freiheitsbewegte das königliche Berliner Schloss stürmen wollten, ja, just dasjenige, das nun mit vielen Millionen wieder aufgebaut wird), weil dieser vollbärtige Großvater dort oben so tüchtig war im Niedermachen der Demokraten („gegen Demokraten helfen nur Soldaten“ war einer seiner Glaubenssätze), erhob deutscher Blut- und Geld-Adel diesen freundlichen Reitersmann 1861 zum König von Preußen und nach dem Krieg gegen Frankreich, unter Bismarcks Regie, zum deutschen Kaiser, zu „Wilhelm I.“.

Wer das Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis mit Fakten auffrischen möchte, muss ein bisschen stochern jenseits der verehrten Hochliteratur, zum Beispiel in den Erinnerungen des Carl Schurz, dem es 1849 gelang, in der badischen Festung Rastatt vor Wilhelms Soldaten gerade noch rechtzeitig in die Kanalisation abzutauchen und über den nahen Rhein zu fliehen, nach Frankreich hinüber und von dort in die USA, wo er Innenminister wurde und wo Schurz dann in seinen Memoiren mitteilte: „Der Befehlshaber der preußischen Belagerer Rastatts war Prinz Wilhelm – später als Wilhelm I. deutscher Kaiser – ein Feind aller freiheitlichen Bestrebungen, der im März 1848 den Befehl gegeben hatte, mit Kanonen auf das Volk zu schießen, der sogenannte Kartätschenprinz... ...wir hatten in Rastatt beste Aussicht, standrechtlich erschossen zu werden.“

Dieser freundlich schmunzelnde Herr dort oben schoss also „mit Kanonen auf das Volk“, aber ungeniert reitet er in der Mitte des größten deutschen Stadtgebildes, des Ruhrreviers, stählern und unerbittlich schmunzelnd, ja, dieser nette Alte ließ in Rastatt exekutieren. Gustav Heinemann, ein Bundespräsident aus Essen und einst dort Oberbürgermeister, hat Rastatt auffallend oft besucht, dort meldet ein Dokument: „30 gefangene Freiheitskämpfer wurden von Standgerichten zum Tode verurteilt und am selben oder am nächsten Tag erschossen.“ Heinemann jedenfalls hat interessiert, aus welchen Anfängen unser eigenartig gutes Grundgesetz kam, gute Verfassungen fallen nicht vom Himmel, kosten Menschenleben, und das Grundgesetz kostete wahrscheinlich die meisten Leben, die je eine Verfassung gekostet hat, bevor sie - nach den Versuchen von 1848/49 und 1918 - endlich dauerhaft Wirklichkeit werden konnte seit1949.

Leitende Ruhrherren freilich ließen den stattlichen Herrn dort oben weiterreiten durch die uralte gute Stube der zentralen Stadt, „Kartätschenprinz“ hört sich ja auch irgendwie schmissig an, das klingt nach Klatschmarsch und Schnädderängtäng und Herr Wilhelm wurde ja auch berühmt schon als „Prinz“? Als dieser Prinz in Berlin „Niedermachen“ befahl und danach in Süddeutschland, war er fünfzig und älter.

Schriftsteller Varnhagen, im März 1848: „ ... trat der Prinz von Preußen vor und redete die Soldaten heftig an: „Grenadiere, warum habt ihr die Hunde (er meinte die Berliner Freiheitskämpfer) nicht niedergemacht!“... Entschiedene Meinung aller Zeugen war, dass von Prinz Wilhelm der Angriff auf das Volk ausging, weil er ein Gemetzel haben, weil er Schrecken einflößen wollte... – 27.Juni 1849: In der Gewaltsamkeit und im Hohne gegen das Volk sind sich die Regierenden einig. Der Prinz von Preußen führt in Baden einen Feldzug mit 80.000 Mann gegen 20.000 deutsche Brüder, die Freiheit wollen.“ Und wenig später: „13.August 1849: In Baden neue Erschießungen. Nun doch Biedenfeld. – 14. August: Tiedemann erschossen und, wie alle, mit größter Standfestigkeit gestorben. – 15. August: Major Heidig erschossen, alle sterben mit Festigkeit, noch keiner hat seine freiheitliche Gesinnung verleugnet. – 8. Oktober 1849: Ein herrliches Vorbild, das der Großherzog Leopold von Baden all den deutschen Fürsten bietet, die sich gegen ihre Unterthanen der preußischen Hülfe bedienen. Großherzog Leopold ist wohl der kläglichste. – 12.Oktober 1849: ... Und so fährt man fort, in Baden zu erschießen. Alle diese Bluthunde, diese Scharfrichter und Schinder heißen Prinzen, Staatsminister, Generale.“ – Der zentrale Platz in Baden-Baden heißt noch heute „Leopoldplatz“, die Einwohner sagen liebevoll LEO. Ergo – das Grausige im „Paradiesischen“ – das Gemütliche im „Arbeiter-Revier“.

In der Mitte der Ruhrstadt – 2010 ist sie Europas Kulturhauptstadt – schreckt mich dieser Gemütliche so wie „Bluthunde, Scharfrichter und Schinder“ nun mal schrecken. Und ich hoffe dann immer, die Essener hätten den netten Unhold endlich gestoppt. Aber die bronzene Freundlichkeitsmaske mit dem wallenden Bart, die reitet nicht nur in Essen, sondern deutschlandweit, meist sieht man sie auf drallem Tier mit geschweiftem Schwanz, am Rhein zum Beispiel, am „Deutschen Eck“ in Koblenz, da hat man Wilhelm nach 1945 samt Gaul großartig und kostbar wieder aufgerichtet, freilich muss er dort die Farben der Freiheitskämpfer anstarren, dicht vorm bronzenen Maul seiner Mähre weht da nun ständig dieses Schwarz, Rot und Gold. Auch auf der breiten Eisenbahnbrücke vorm Kölner Dom darf der gemütliche Massenmörder westwärts streben, der Franzosenhasser, der Judenhasser, der Demokratenhasser. Zum Besinnungsaufsatz in unseren Schulen gehörte zwar ab und zu die Frage, wie es denn habe kommen können zu den Massenmorden dieser Nazis (die offenbar vom Mars kamen), das „Besinnen“ reichte selten bis zu den beiden Kaisern Wilhelms – „am besten wäre Gas“, notierte der zweite und meinte keine Mücken oder Maulwürfe, sondern die jüdischen Menschen.

Immer wieder die Hoffnung, ob nicht wenigstens die Essener ihn endlich vom hohen Ross geholt haben, den „dicken Willäm“. „Volk“ nannte der „Pack“, und wenn ich in Essen mal wieder angenehm bergab schlendere auf der zentralen Einkaufs- und Fußgängermeile, hoffe ich jedesmal, dass inzwischen ein passender Platz gefunden wurde für den Splitterbombenhelden, ein Ort auf altem Abraum, zum Beispiel hinter „Zeche Zollverein“ und dort dann endlich mit den nötigen Informationen über einen, der die passende Obrigkeit war im kadavergehorsamen Staat.

Doch unverrückt steht er auch im 21sten Jahrhundert immer noch da, der scheinheilige Rauschebart. Folgenlos schrieb Joseph Rovan, Professor an der Sorbonne in seiner „Geschichte der Deutschen“: „...vertrieb der König von Preußen das Abgeordnetenhaus. Auch die Aufstände in Baden, im Rheinland und in Sachsen erstickte er mit seinem preußischen Heer. In der Festung Rastatt ließ er Gefangene erschießen. ... und am 18. Januar 1871 proklamierte Großherzog Leopold von Baden in der Versailler Spiegelgalerie ihn, den preußischen König Wilhelm, zum deutschen Kaiser Wilhelm I.... ...Die schwarzrotgoldene Fahne der Volkssouveränität verschwand vor den schwarz-weiß-roten Farben von Militär, Fürstenmacht und Hochfinanz ... Der Traum der 1848er, der Traum vom brüderlichen Zusammenleben der Völker, wich von nun an aggressiver nationalistischer Ideologie.“

Kürzlich verlor ich die Geduld, stellte mich unter den dreifach mannshohen Steinsockel und hielt ein Schild hoch: „Demokratenmörder“. Und siehe, Essen war überraschend rasch verwirrbar. Über den schönen Alten im dekorativen Grünspan zu informieren, das galt als „Beschädigung eines Denkmals“, schon kamen drei Streifenwagen. Erst als die Staatsdiener sahen, dass da keiner, wie Anrufer gemeldet hatten, was kaputt machte – höchstens eine Mär – , ließen sie ihre Handschellen ungenutzt, sagten mir aber, ich hätte das Versammlungsgesetz missachtet und erstatteten Anzeige. kaputt machte – höchstens eine Mär – , ließen sie ihre Handschellen ungenutzt, sagten mir aber, ich hätte das Versammlungsgesetz missachtet und erstatteten Anzeige.

Schon dieser Wilhelm sorgte (wie die Nazis) dafür, dass ins Ruhrgebiet keine Universität kam, kein freies Denken und Wissen ins Industrie- und Arbeitergebiet. Darin waren die Kaiser sich einig mit Krupp, der in der „Waffenschmiede des Reichs“ bekanntlich den Gusstahl erfand, bestens geeignet nicht nur für Eisenbahnschienen, auch für Kanonen und Panzerplatten, weswegen die Wilhelms die Krupps oft und gern besuchten und dicke Aufträge vergaben und vermittelten, worüber die Krupps mit den Kaisers richtig Freunde wurden und warüber am Ende die Stadt Essen dem Monarchen „mit´m Bart! mit´m Bart!“ dieses prächtige Reiterstandbild errichten ließ, „in Dankbarkeit“, damals, 1898, mitten auf dem zentralen, dem tausendjährigen Platz. Und nie schickte Stadtgründer Sankt Ludgerus einen Kugelblitz. Selbst die RAF (die Royal Airforce) ließ die bronzene Pracht ganz und gar unberührt.

Nur 1918, als Wilhelm Zwo „in’ Sack gehauen“ hatte und nach Holland ging zum Holzhacken, da rückten die Ruhrstädter den blutigen Mann aus der Platzmitte an den Rand, verschoben ihn neben das schöne Großkino „Lichtburg“, so dass, wer heute vom Hauptbahnhof beschwingten Schritts das leicht geneigte Gelände hinabstreunt und soeben am Riesenkino vorbeigegangen ist, weder den uralten Burgplatz erblickt noch das tausendjährige Münster noch im Hintergrund die enorme grüne Synagogenkuppel, sondern nur diese dreifach mannshohe Sockelwand und oben drauf den nachhaltigen Freiheitsfeind. Die Sockelwand bleibt offenbar nicht nur optisch eine Sichtblende – gegen all das, was sogar die Deutschen früh versucht haben als Demokratie. Wie gut stünde dort einer wie Heinemann, etwa mit einem Heine-Wort, am besten mit dem von 1844, das ich als Motto setzte über meinen letzten Roman: „Macht die schwarz-roth-goldene Fahne zur Fahne des freyen Menschthums ... mit der Erklärung der Menschenrechte, den 10 Geboten des neuen Weltglaubens.“

zurück

NUN KOMMT DER FREIHEIT GROSSER MORGEN? (1)

Lortzings singuläre Arbeiter- und Freiheits-Oper „REGINA“ von 1848. – Vortrag im Bochumer „Haus der Geschichte“ 2005

Zwei Ungewöhnlichkeiten möchte ich zusammenbringen. Das eine Ungewöhnliche ist das Ruhrgebiet – diese einzigartige Fünf-Millionen-Zwölf-Städte-Stadt. Und das andere Ungewöhnliche ist der früheste Versuch eines demokratischen Lehrstücks, ist die unter mehreren tausend vorhandenen Opern einzig existierende Arbeiter-Oper „Regina“ von 1848 – bewusst ein Freiheits- , ein Menschenrechts-Spiel.

Und damit kein Missverständnis entsteht, mit der Bewertung „ungewöhnlich“ kamen mir nicht plötzlich sämtliche musikkritischen Maßstäbe abhanden. So etwas wie „Don Giovanni“ erscheint, jedenfalls  mir, für immer uneinholbar – und das „Don Giovanni“-Wunder war auch für den, um den es hier gehen wird, die Oper aller Opern. Nein ungewöhnlich ist das SPIEL, das Lortzing 1848 angerichtet hat. Zum erstenmal eine politische Aktualität für die Opern-Bühne. Und zum erstenmal wurde eine seiner Arbeiten von seinem Verlag, der bis dahin viel Geld mit ihm verdient hatte, abgelehnt. REGINA wurde nicht gedruckt, Breitkopf und Härtel bat um Verständnis (Zitat): „hier, wo es sich um politica dreht“. mir, für immer uneinholbar – und das „Don Giovanni“-Wunder war auch für den, um den es hier gehen wird, die Oper aller Opern. Nein ungewöhnlich ist das SPIEL, das Lortzing 1848 angerichtet hat. Zum erstenmal eine politische Aktualität für die Opern-Bühne. Und zum erstenmal wurde eine seiner Arbeiten von seinem Verlag, der bis dahin viel Geld mit ihm verdient hatte, abgelehnt. REGINA wurde nicht gedruckt, Breitkopf und Härtel bat um Verständnis (Zitat): „hier, wo es sich um politica dreht“.

Was die Musik betrifft, da kommt Lortzing aus der Frühzeit des 19ten Jahrhunderts, zu vergleichen ist er nicht mit Verdi oder Wagner, sondern mit Spohr, Marschner, Kreutzer und Flotow und jenen mindestens 100 Zeitgenossen, die sich im Vormärz – VOR dem März 1848 – um Opernruhm mühten. Als Lortzing kurz nach 1848 unter elendesten Umständen verendete, besaß er außer immensen Schulden ein paar Partituren. An denen hatte er gelernt, der Autodidakt, zum Beispiel an Händel-Opern – DIES ist der Rahmen, unter dem er zu hören ist und zu beurteilen wäre, musikkritisch.

Und da wir alle hier und jetzt aus gänzlich anderen Musik- und Lärm-Umgebungen kommen, lassen Sie mich zu Beginn für 8 Minuten eine Hörprobe liefern. Eine früheste Komposition aus seinem Twen-Alter, eine Ouvertüre. Noch besser wäre freilich, was er als 18jähriger für Waldhorn und Orchester komponierte, aber das wäre zu lang, ist jedoch reinster Eichendorff, Taugenichts-Musik, wundersam versponnen – „Es schienen so golden die Sterne / am Fenster ich einsam stand / als plötzlich aus weiter Ferne / ein Posthorn im stillen Land – das Herz mir im Leibe entbrennte – ach – wer da mitreisen könnte – “

Diese Stimmung des fast gleichaltrigen Eichendorff trifft da ein 18jähriger, der nie eine Schule besucht hat geschweige denn eine Akademie oder bedeutende Lehrer. Dass Lortzing Autodidakt war, hat man bislang sorgfältig ignoriert. Sein Gespür – Gespür für Augenblicke, für Stimmungen – für komische und auch für politische – das ist seine Leistung. Und die Ouvertüre, die Sie jetzt hören und die Sie nie wieder hören werden, weil man sich einig ist, dass man Lortzing nicht spielen muss, die entstand ebenfalls in seiner Anfangszeit, in seiner Zeit als Schauspieler, Sänger und Familienvater mit sehr vielen Kindern, das war 1830, da schrieb er Texte und Musiken zu mehreren Einaktern, einen zur Freiheitsbewegung 1830 in Polen (darin zitierte er z.B. das, was heute Nationalhymne ist: „Noch ist Polen nicht verloren“). Einen anderen Einakter zum Aufstand der Tiroler Bergbauern um Andreas Hofer – hören Sie die Ouvertüre „Andreas Hofer“, frühromantische Klänge, Lortzing war nie in den Alpen, scheint aber zu wissen, wie man mit den damaligen Orchesterfarben perfekt Hochgebirge malt – und hören Sie nach gut 5 Minuten einen leisen, einen melancholischen Marsch, Lortzing hat Märsche immer gemieden, dieser hier bricht sofort wieder ab – Trauer, Skepsis – man weiß, der Aufstand in Tirol wurde von der Übermacht der Napoleon-Truppen niedergeschlagen und Hofer exekutiert.

Seit auf unserem von Glaubenswahn strapazierten Planeten die Besinnung auf das Menschenrecht zum Schlüssel wird, erscheint ein Kunstwerk wie die unbekannt gebliebene Oper „Regina“ nicht nur als frühestes tönendes Industrie-Denkmal, sondern zeitlos aktuell. Da geht es um Terror, sogar um Selbstmordterror. Es geht um Grundrechte.

Ausgerechnet bei Lortzing? „Regina“ wurde getextet und komponiert von einem, der in Deutschland lange populär war mit Spielopern wie „Zar und Zimmermann“, „Wildschütz“ oder „Undine“. Albert Lortzing (1801 bis 1851) war im deutschen Sprachgebiet 150 Jahre lang der meist inszenierte deutsche Opernmacher, man hatte ihn fest gebucht als Stütze des Repertoires und darüber wurde der Blick nie frei auf sein Bedeutendstes, auf seine Arbeiter- und Freiheits-Oper "Regina", entstanden in den einzigen Monaten seines Lebens ohne Polizei, ohne Zensur. In „Regina“ verlässt er die volksliedhaft filigrane Ensemblemusik seiner Spielopern, bäumt sich sein Musizieren auf zu Trotz und Zorn.

Lortzing kam aus einer Theaterfamilie. Ein Theaterzettel aus Aachen von 1820 verzeichnet zu Schillers "Braut von Messina" vier Lortzings, neben seinen Eltern und ihm selbst seine junge Frau als Braut von Messina. Seine Cousine Caroline Lortzing war in Weimar unter Goethes Direktion im ersten „Faust“ das „Gretchen“. Als ungewöhnlich „arbeitsam“ wird Lortzing geschildert, tätig in fast allen Bühnen-Berufen, dann auch als erster, der in Deutschland die Texte zu seinen Opern selber schrieb, VOR Wagner. Als Schauspieler erntete er das größte Lob als Narr im „King Lear“.

„Regina“ hatte er 1848 in Wien beendet, da war in Wien auch der Revolutionsversuch am Ende. Was er wie ein frühes Lehrstück konzipiert hatte, kam zu seinen Lebzeiten nie auf eine Bühne, authentisch erst, auf den Tag genau, 150 Jahre nach Beginn des Aufruhrs von 1848, am 13. März 1998, ein Jahr lang im Gelsenkirchener "Musiktheater im Revier", Regie Peter Konwitschny. „Regina“ ist seither – authentisch – nirgends zu hören.

Wenn 1848 der Vorhang aufgehen sollte, dann, so verlangte der Librettist und Komponist, hätte man „rauchende Schlote“ sehen sollen, Arbeiter „in großer Aufregung“. Ausdrücklich „Fabrik-Arbeiter“. In „Großen“ Opern agierten Fürsten und Adel, Gestalten der Mythologie, der Geschichtslegenden, auf keinen Fall Leute der Unterschicht. In „Regina“ zum ersten (und einzigen) Mal: „Fabrik-Arbeiter“.

Der Beginn der Oper ist nichts weniger als ein spontaner Arbeiter-Streik, ohne dass "Streik" als Wort damals existiert hätte. In der Fabrik, die man da sieht, hat es offenbar Spannungen gegeben, Ärger zwischen denen da oben und denen da unten, so dass gleich zu Beginn eine Lappalie genügt, um die Stimmung explodieren zu lassen. „Herr Simon“, so nennt man den Fabrikbesitzer, wird von einer Geschäftsreise zurückerwartet und ein subalterner Abteilungsleiter hat die Idee, dem „Herrn“ zuliebe was Nettes vorzubereiten zum Empfang, Blumen oder so, doch nun reicht es ihnen, den „Arbeitern“, kaum ist der Vorhang offen, werfen sie alles hin, verweigern die Weiterarbeit. „Wir wollen nicht! / Wir wollen nicht! / Was hätten wir davon! / Auch noch besondere Liebespflicht / bei solchem kargen Lohn! / Wird unser Fleiß nicht anerkannt / so rührt auch keiner eine Hand!“

„Karger Lohn“? Ganz offensichtlich ist das ein „Lohn“-Streik, ein spontaner. Auf den europäischen Bühnen ist es der erste und in den Opern der einzige. Lortzings Arbeiter wenden sich gegen bürgerliche Kriterien, „Liebespflicht“ spottet Hohn dem Elend des „kargen Lohns“. Man muss lange suchen, um im Musiktheater annähernd Ähnliches zu finden. In Mozart/Da Pontes „Don Giovanni“ (Lortzings Lieblingsoper, er gab den Juan, er dirigierte das Werk) will der Diener gleich am Anfang die Abenteuer des Liebeswüstlings nicht mehr mitmachen, „ich will nicht länger dienen“, singt wörtlich der Diener und lässt sich dann rasch kaufen. In „Regina“ murrt 1848 kein widerborstiger Einzelner, da meutern sämtliche Choristen – die „Fabrik-Arbeiter“, eine komplette Belegschaft tritt in den Ausstand.

Eigentlich hätte man bei Lortzing schon immer damit rechnen können, dass die da unten nicht immer nur gut gelaunt und fidel seine Spiele eröffnen, eigensinnig waren die schon immer. In „Zar und Zimmermann“ (1838) sangen sie „besser wird es uns gelingen, wenn wir ganz alleine singen“ und setzten kess das Stadtoberhaupt (als Chorleiter) ab und verhöhnten den Politiker - "o, er ist klug und weise". Im „Wildschütz“ (1842) haben die da oben am Ende allesamt als Wildschützen Böcke geschossen. „Der Waffenschmied“ (1846) durfte erst Jahrzehnte nach Lortzings Tod auf die königliche Berliner Bühne, weil man das Stück, wie es heute hieße, für unterschichtlich hielt, dieser Waffenschmied ist ja auch, statt Waffen zu schmieden, lieber Arzt und die Frauen in dieser Oper singen „Wir sind übel dran“ oder „Welt, du kannst mir nicht gefallen“. Und im Finale des Stücks hört man eine Sorge der Oberen: „Der Rat der Stadt fürchtet einen Aufstand.“ Nach solch einer Bemerkung tritt auf der Bühne gerne eine erschreckte Stille ein, in der DDR in Leipzig kam es 1986 zu Gelächter im Publikum und dann (Regie: Peter Konwitschny) zu vorsichtigem Szenen-Beifall – das war in dem Haus, an dem wenig später, 1989, die „Montagsdemonstrationen“ vorüberzogen – „der Rat der Stadt fürchtet einen Aufstand“.

Bei Lortzing ist das Volk (laut Heine „der große Lümmel“) stets sehr aktiv, seine Opern begannen schon immer mit Arbeit. Im „Waffenschmied“ wird geschmiedet, in der Zaren-Oper zimmern Werft-Arbeiter ein Schiff („Handwerksmann hat seine Plagen“) und sie besingen das Schiff sinnbildlich, als Staatsschiff, in der Schuster-Oper „Hans-Sachs“ (aus der Wagner detailliert seine „Meistersinger“ entwickeln wird) sind Schuhmacher beim Besohlen und die singen, wenn Nürnbergs Stadtoberen den Falschen als Meistersinger ehren: „Das ist ungerecht!“. Wenn um 1848 Handwerk zu verschwinden beginnt zugunsten von Fabriken, von Massenarbeit und Maschinen, dann sind es in „Regina“ nicht Handwerker, sondern „Fabrik-Arbeiter“, die alles hinwerfen: „Wir wollen nicht!“ Und wenn dann der subalterne Abteilungsleiter kommt und stottert „pfui!“ und „Undank!“, dann singen die Arbeiter in authentischem Tonfall von 1848. Da handelt es sich um nichts weniger als um eine erste deutsche Arbeiter-Literatur: „Arbeit erheischet Lohn und Brot / umsonst ist nur allein der Tod! / Von Dank kann nie die Rede sein / setzt man des Leibes Kräfte ein / Zahlt man dafür zur rechten Zeit / ist’s nur verfluchte Schuldigkeit! / Drum bleiben alle wir dabei: / Wer unsern Fleiß nicht anerkannt / für den rührt keiner eine Hand! / Keiner ! Keiner! / Wir wollen nicht! wir wollen nicht!“ – ein erster Text aus deutscher Arbeitswelt. Freilich noch mit „Fleiß“ und mit „des Leibes Kräften“, aber dafür pünktlich zu zahlen, ist „nur verfluchte Schuldigkeit“. Hören Sie den Anfang von „Regina“!

Die Oper „Regina“ kennt nicht nur die Aggressivität einer neuen Schicht, sondern öffnet auch bereits einen frühesten Blick auf die Strukturen kommender Großbetriebe. Denn nach dem „Undank“-Gestammel des kleinen Vorgesetzten erscheint nun der Hauptabteilungsleiter oder Prokurist. Dieser „Herr Richard“ war einst selber "Arbeitsmann" und will nun vom Unterabteilungsleiter wissen, was los ist. Der nennt die Arbeiter „Völkchen“, will dem Chef Bericht erstatten, da fällt ihm das „Völkchen“ ins Wort und nutzt die Chance, vorm Chef auf den Putz zu hauen in einem markantem Übergang vom Sozial- zum Politprotest: „Es handelt sich um höhern Lohn / es handelt sich um noch weit mehr / denn allzu lang und allzu sehr / treibt man mit uns dies arge Spiel / beschlossen ist, zu Ende sei / die Knechtschaft und die Tyrannei! / Wir werden Recht uns jetzt verschaffen / wenn nicht mit Worten, dann mit Waffen, mit Waffen, mit Waffen!“

Ausschnitt aus Seite 23 von 665 Seiten der REGINA-Partitur, in Lortzings Handschrift. (Die komplette Seite siehe "Handschriften, Dokumente"). Der Wortlaut hier: "...viel! beschloßen ißt: zu Ende sei die Knechtschaft und die Tÿrannei! wir werden (Recht uns jetzt verschaffen, wenn nicht mit Worten, dann mit Waffen)".

Wer solche Worte heute öffentlich skandieren würde – wenn nicht mit Worten, dann mit Waffen – stieße auf handgreifliche Staatsgewalt. Schon 1848 formuliert Lortzing nichts weniger als die Radikalität, die inzwischen „Terrorismus“ heißt. Im berühmten März 1848 rufen seine Arbeiter in ungehöriger Deutlichkeit nach Waffen und wiederholen diesen Ruf, schmettern das Wort „Waffen“ ganze fünfmal hintereinander.

Kaum hatten ältere Musikwissenschaftler diese Worte und Noten in Lortzings Handschrift entdeckt (man findet die Partitur in der Berliner Staatsbibliothek "Unter den Linden", seit kurzem gibt es sie authentisch gedruckt bei RICORDI), da erschraken sie, zumeist Freunde fröhlicher Spielopern des sogenannten Biedermeier, und nutzten für „Regina“ von nun an das verhängnisvolle Wort „Revolutions-Oper“ – das hat die Entdeckung dieser Oper bis heute blockiert. Als „Revolutions-Oper“ hatte „Regina“ nach 1848 sowieso keine Chance im wilhelminischen Untertanenstaat, wo sie in Berlin 1899 brutal entstellt wurde zu einer Hass-Oper gegen Frankreich. „Regina“ ist weder eine Hass-Oper noch auch eine "Revolutions-Oper", sondern etwas viel Komplizierteres, sie ist eine Freiheits-Oper, verkündet statt Radikalität und Gewalt freiheitliche Vernunft, Menschenrechte, Ausgleich der Interessen.

Und so kam es, dass auch die linke Seite des Politspektrums ziemlich unzufrieden war mit diesem unerhörten und gar nicht einfachen Stück. 1951 wurden in einer Rostocker Inszenierung, die als modellhaft galt, Lortzings Freiheits- und Menschenrechts-Gesänge von Grund auf gefälscht oder gestrichen, diese DDR-Version (die leider noch heute kursiert als einzige CD- und Platten-Version), sie änderte und ließ weg, vor allem den Freiheits-Schwung – die Oberen in der DDR hatten erkannt: „In Sachen Revolution bleibt dieses einzigartige Werk leider überaus unsicher.“

Und so ist, was der Theaterkünstler und Demokrat Lortzing hatte spielen wollen, bis heute unbekannt geblieben. Dabei singt nun, nach der ersten Empörung der "Fabrik-Arbeiter", der junge Prokurist Richard den aufmüpfigen Kollegen eine ausführliche Arien-Antwort, und diese Arie und nicht etwa die wilden Anfangs-Eruptionen sind die Botschaft dieser Oper. Der Tenor Richard erklärt zum Beispiel: „Frei geboren sind wir alle!“ Im ersten Text-Entwurf hat Lortzing hier die Worte „frei“ und „alle“ unterstrichen, ja, auch dieses „alle“. Es ist nicht bekannt, woher Lortzing sein Wissen hatte und seine Ideen, auf einer Akademie war er nie. Als er elend verendete, besaß er nur eine große Familie, immense Schulden und alte Partituren. Seine Vorfahren waren Lederhändler gewesen, Abdecker, Scharfrichter sogar, die Familie kam aus unterster Unterschicht – doch Lortzing wusste, dass bei der Erklärung der Menschenrechte das Entscheidende das Wort „allgemein“ ist und dass eben dies stets rasch ignoriert wurde. „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ hatte das ursprünglich geheißen und bedeutete, sie sollten gelten für ALLE, ohne Unterschied von Klasse, Rasse, Religion, Nation. Das Gegenteil wurde bekanntlich realisiert, auch mit der Guillotine. Und heute liefern weltweite Gräuel unentwegt Gründe, an diese frühen Formulierungen zu erinnern: allgemeines Recht – für alle, dick unterstrichen. Unterstrichen schon von einem, der aus der untersten Schicht kam.

Die beschwörende Arie „frei geboren sind wir alle“ geht folgendermaßen weiter: „Seid ihr bedrückt, Recht soll euch werden! / Denn leiden soll kein Mensch auf Erden – “. Der das singt, heißt in der Oper „Herr Richard“. So nennt Lortzing in einem Brief auch den jungen „Richard Wagner“, der 1848 in Wien freiheitliche Ideen verbreitete. Lortzings "Herr Richard" in der "Regina" appelliert inständig an „Verstand“, an "Milde", an Besonnenheit. (Zitat:) „Es treiben Sturmeswogen nimmer das Schiff gefahrlos an den Strand“. Das singt sein Richard dreimal hintereinander und er lobt ausdrücklich den abwesenden Fabrikbesitzer Simon, weil der sich sozial gekümmert habe um jeden einzelnen Arbeiter, Vorarbeiter Richard schildert Fälle sozialer Hilfe durch diesen Frühkapitalisten preist den sogar als „Besten von der Welt“. Das sieht fast so aus, als zeichne Lortzing hier ein Bild von der damaligen Realität „Krupp“ im Ruhrgebiet, jenes Patriarchen, der sich bekanntlich ebenfalls klug sozial verhielt, der aber Streik und dergleichen auf seinem Terrain nicht duldete.

All diese Besonderheiten und Erstmaligkeiten der „Regina“ sind für mich Grund, zu hoffen, dies einzigartige Stück gehörte irgendwann zum ständigen Repertoire unserer „Staats“-Opern in Stuttgart oder Hamburg oder in Lortzings Geburts- und Sterbestadt Berlin. Oder aber in einem der Opernhäuser in der Fünf-Millionen-Zwölf-Großstädtestadt Ruhr, 2010 „Europas Kulturhauptstadt“. Die gigantische Bochumer Jahrhunderthalle wäre eine optimale Bühne, historischer Ort zum zeitlos historischen Spiel. Der Fabrikant heißt bei Lortzing „Simon“. Diesen Namen bezog Lortzing tatsächlich aus der Region, die heute Nordrhein-Westfalen heißt, als junger Tenor, Schauspieler und Publikumsliebling agierte er in Köln, Bonn, Aachen, Düsseldorf, oft auch in Elberfeld und Barmen, wo an der Wupper um 1820 die Fabriken der Firma Simon nicht zu übersehen waren: Eduard Simon war dann 1848 einer der Parlamentarier der Paulskirche, des ersten deutschen frei gewählten Parlaments, Simon gehörte zur Gruppe der freiheitlich Sozialen.

Schon Jahrzehnte bevor sich in Deutschland die entsprechenden Parteien gebildet hatten, begegnen gleich in der Eingangsszene zur Arbeiteroper „Regina“ Kräfte und Denkweisen, aus denen sich die Spaltung der Linken entwickeln wird, die Spannungen zwischen Radikalität und Besonnenheit, am Ende die Uneinigkeit und Ohnmacht von 1933, die man am besten beschrieben findet auf den tausend Seiten „Ästhetik des Widerstands“ des Peter Weiss, in der exemplarischen Biographie eines Arbeiters im 20sten Jahrhundert.

In dieser frühen – offenbar zu frühen – politischen Oper „Regina“ kommt es nun ebenfalls exakt zu dieser Zertrennung der Kräfte – ein größerer Teil der Arbeiterschaft folgt den Vernunft-Argumenten des Richard, der sie mahnt, einen „milden Weg“ zu gehen, „Verstand“ zu nutzen, er, Richard, werde sich für die Belange der Arbeiter einsetzen, werde ihr Fürsprecher sein: „bei des Gewissens Wache!“ Zum Wort „Wache“ wird der Vokal „a“ zur lang ausgehaltenen hohen Fermate, das Wort wird zum Tenor-Signal, zu einem ersten markanten Einsatz für die repräsentative, für die stellvertretende Demokratie – gegen Fraktionszwänge – „bei des Gewissens Wache“!

Die meisten Arbeiter gestehen, dass sie so wild nur deshalb aufbegehrt hätten, „weil dieser Fall / jetzt vorgekommen überall“. Es wollte halt jeder sein „bisserl Revolution“, spottete 1848 Nestroy in seiner Posse „Freiheit in Krähwinkel“. In „Regina“ aber gehen andere Arbeiter nun einen anderen Weg, den der Gewalt, des Terrors. Im verwickelten Verlauf des ersten Aktes verschärft sich der Kontrast der Methoden zu einem grandiosen Finale, wenn sich zwei Chöre gegenüberstehen: Extreme gegen Gemäßigte, Radikale gegen Besonnene.

Inzwischen kam es nämlich zu einer Liebesszene zwischen dem jungen Prokuristen Richard und Regina – und Regina ist die Tochter des Fabrikherrn. Auch Lortzings Ehefrau hieß Regina, elf Kinder gebar sie. Fabrikbesitzer Simon kehrt nun heim und akzeptiert den Bund – ungewöhnlich, denn Richard ist eigentlich kein passender Schwiegersohn, außer Vernunft bringt er nichts mit in die Ehe, Richard nennt sich selbst „mittellos“. „Ich glaube kaum den schönen Traum“ singt er seiner Regina vor zu einer verzagt melancholischen Melodie, einer wehmütige Weise, die schon in der Ouvertüre zu hören war –

Trotzdem, Simon („der beste der Welt“) lädt ein zur Verlobung, und zwar alle. Im Hof der Fabrik wird gefeiert, jedenfalls mit dem beruhigten Teil der Belegschaft, der die „milden Wege“ gehen will – damals schrieb Adalbert Stifter in Wien seine Erzählungen vom „sanften Gesetz“ („Bunte Steine“). Arbeiter und Arbeiterfrauen tanzen, singen und hoffen im Choralton hoch pathetisch: „auf eine dauernd schöne Zeit!“ Und Herr Simon singt: „O schöner Augenblick / beneidenswert Geschick / während rings im ganzen Lande / Aufruhr tobt und Sturmgebraus / schlingen süße Eintrachtbande / sich um uns und dieses Haus.“ Auch in Wien 1848, auch dort nur treue Kruppianer.

Plötzlich jedoch umzingeln wilde Bewaffnete das Fest, angeführt von Arbeiter Stephan, einem Radikalen, dessen Motive Lortzing sorgfältig erzählt. Stephan träumt von einem „irdisch Paradies“, Lortzing ist Heine-Leser, bei Heine geht es bekanntlich ums Paradies nicht in einer fernen Zeit der Engel, sondern hier und jetzt. Im Finale von Akt I geraten konträre Haltungen aneinander, die Wilden bedrohen die „Milden“, in einer ungewöhnlichen Doppelchor-Passage, die Sie gleich hören werden, beginnt die Welt zu schwanken in schwerem Neun-Achtel-Takt – hier die schussbereite Arbeiter-Soldateska mit rüden Sprüchen („denn mit Waffen lässt sich schaffen alles, alles in der Welt: Ruhm und Ehre, Freiheit, Geld!“), dort aber, tödlich umzingelt, vor mörderischen Gewehrmündungen, die Fabrikler mit Chef Simon, mit Richard und Regina, ohne Waffen, erstarrt im Schock.

Lortzing hatte im März 1848 in Wien die Barrikadenkämpfe aus nächster Nähe beobachtet, war zunächst begeistert gewesen über den Aufruhr, der nicht nur den Kaiser vertrieb, sondern endlich auch Metternich, den Polizei- und Zensur-Kanzler. Dann aber irritierte ihn, dass die Arbeiter plünderten, zerstörten und brandschatzten. Heine, Engels und Marx schrieben vom „Lumpenproletariat“.

Und wenn nun in „Regina“ die Arbeiter dem blutigen Schrecken in die zielenden Gewehrläufe blicken müssen und wenn der Anführer der Bewaffneten maßlose Forderungen stellt, dann singen die Schockierten in ihrer Lähmung folgendes (zum Doppelchor sind dann sieben Solisten in Aktion): „Entsetzen und Schrecken / erstarren das Blut / wir flehen zum Himmel / um Fassung und Mut.“ Man sieht immer mal wieder diese Ausnahmen vom Ground Zero, die Blicke der Schockierten hinauf in die Katastrophe. Selten hat eine Oper politische Zukunft, Terror, Irrsinn und Ängste derart beklemmend vorweggenommen: „...um Fassung und Mut!“. Selten wurde eine frühromantische Horrorvision dermaßen gründlich ignoriert.

Der Anführer der Bewaffneten, der Vorarbeiter Stephan mischt großzügig Politisches mit Privatem, auch diese Übung hat sich bekanntlich üppig weiterentwickelt, Stephan verlangt die Hand der Regina, derjenigen also, die der Fabrikchef soeben mit Richard verlobt hat. Stephan begehrt Geld und Regina, „die mich erschauen ließ ein irdisch Paradies“. Hören sie aus diesem Finale I einen Ausschnitt, anfangs den Radikalen, den Kidnapper, dann die tödlich Bedrohten: „Entsetzen und Schrecken“ –

Konzernchef Simon und seine Tochter weigern sich, Stephan und seine Freischärler stecken die Fabrik in Brand und kidnappen Regina. Tumultuarisches Ende des ersten Aktes. – Hören Sie das Vorspiel zum 2. Akt – Trauer, Wehmut – 1848 zerfetzten Kartätschen (Splittergranaten) Gebäude wie Menschen – Rauch einer ersten Trümmermusik –

Die Gewalttäter mit ihrem denkwürdig gemischten Programm („Ruhm und Ehre, Freiheit, Geld“) verschleppen die Fabrikantentochter in einen abseitigen Schuppen, bringen Regina zur Mutter eines der Arbeiter, die vergeblich von Frieden singt: „Nicht so bleiben / kann dies Treiben / kaum hat man das liebe Brot / und noch schlimmer / wird jetzt immer / dieses Elend, diese Not / ... Stechen, Schießen / Blutvergießen / ist den Leuten jetzt nur Spaß.“ In der Tat machen die neuen Freiheiten den Regina-Räubern Spaß, sie berauschen sich an Alkohol und an schmissigen Liedern:

Hinaus, hinaus in schnellster Frist,

was nicht dem Land zunutze ist, drididum

Hinaus mit Stock und Reisesack

das ganze Jesuitenpack, drididum

Hinaus mit jedem schlechten Rat,

der nie des Volkes Wohl vertrat, drididum

der, mit gestohlnem Glanz umhüllt,

nur stets die eigene Tasche füllt, drididum

der glaubt, es fang beim Edelmann

nur eben erst der Mensch sich an, drididum

Da plagen wenig Zweifel („das ganze Jesuitenpack“), wie anders dagegen Lortzings Protagonist Richard: „Ich glaube kaum den schönen Traum“, seine realistische Melancholie zieht sich durch die gesamte Oper. Die Trunkenbolde schmettern ihr Sauflied mit Schwung und Schmackes, und zwar so lange, bis sich ihr „drididum“ reduziert in ein lallendes „dumm dumm dumm“ – ganze 16mal „dumm“ – die Besoffenen schlafen ein.

Reginas Duett mit dem Kidnapper Stephan ist mit 368 Takten länger als die Ouvertüre, die junge Frau beschwört ihn, rät zur Umkehr, rät deutlich zur Flucht nach Amerika, zu einem nach 1848 überaus populären Weg: „...drum fliehe weit, wo fremde Lüfte wehen / wo unbekannt dein Name, dein Vergehen“. Natürlich ist der Entführer uneinsichtig, er liebt Geld und Macht und Regina und er – das meldet die Musik – vergewaltigt sie.

Wenn am Ende Richard und der besonnene Teil der Arbeiter den Entführer Stephan umzingelt haben, flieht der Kidnapper mit seinem Opfer auf einen „Pulverturm“, auf ein Munitionslager, oben schwingt er offenes Feuer und droht, sich und Regina und alles um sich herum in die Luft zu sprengen – der Selbstmordterror. „Schau dort hin / jener alte Turm ist unser Trost / die Pulverkammer / die Fackel fliegt durch jenes Fenster / und aufgehört hat aller Jammer. / ... Zuvor will in der Feinde Reihn / ich Schrecken und Verderben streun / ... dann mag die Hölle jubilieren“ – „Freiheit“ auch hier schon: Lizenz zum Blutbad. 1848 singt Stephan seine Gewalt- und Todesdrohung im damals „angesagten“ Rhythmus, er singt sie im Walzertakt, zwingt die Entführte zu einem Todestanz auf dem Waffen- und Pulver-Vulkan. Hören Sie das Gewaltmotiv und den Walzer auf dem Vulkan.

Diese Momente der misshandelten Regina, ihr Zittern zwischen Wahnsinn und Todesangst, gehören zum Ungewöhnlichsten in der Opernliteratur. Die vermeintliche "Revolutionsoper" ist ein Angst- und Freiheitsspiel, „Regina“ ist ein Drama der Methoden, der gewaltsamen gegen die menschenrechtlichen. Nach dem Revolutionsrausch des März 1848 entsetzte Lortzing sich nicht nur über die Maßlosen und Kopflosen, er mokierte sich auch über die Kenner, die von ihm immer nur Heiteres wollten – die Freiheit, endlich mal nicht mehr wie bisher nur indirekt zu operieren, nur mit dem Lächerlichmachen derer da oben, sondern das Politische 1848 endlich auch mal unverhüllt zu zeigen, diese Freiheit hat er sich in diesen einzigen zensurfreien Monaten seines Lebens herausgenommen. „Ich kann ihnen nicht helfen, sie müssen mein neuestes Werk schlucken.“ Wir wissen, es kam alles sehr anders – mit der Freiheit wie mit seiner Oper. Ende Oktober 1848 – Lortzing schrieb in Wien die letzten Regina-Takte – wurde Wien vom Militär zurückerobert. Und dann wurde exekutiert.

Der dritte, der letzte „Regina“-Akt ist durchkomponiert, hören Sie, was ich Kampfmusik nenne.

In letzter Sekunde, bevor der radikale Stephan Feuer ins Pulver schleudert, um alles in die Luft zu jagen, erschießt ihn Regina. Eine Frau ergreift eine Waffe und schießt – der einzige Bühnen-Tote bei Lortzing. Er ist Pazifist. Seine Soldaten-Oper ("Die beiden Schützen") besingt den Frieden und die Liebe, in "Zar und Zimmermann" ist der Zimmermann russischer Deserteur, der Waffenschmied ist lieber Arzt, der Wildschütz hat daneben geschossen und "Undine" beginnt mit "Da lieg, du altes Mordgewehr" und endet mit märchenhaftem Traumgesang vom "ewigen Frieden".

Nach Reginas Rettungstat fordert die Bühnen-Anweisung: „Von allen Seiten stürmen Arbeiter aus allen Klassen herbei“ – ausdrücklich „aus allen Klassen“. „Von allen Seiten Freiheitsboten nahn“. Die kommen unter „wehenden Fahnen“, unterm Schwarz-Rot-Gold, unter dem romantischen Mittelalter-Reflex. „Von allen Seiten“ – das war exakt die Situation in diesem verrückten Frühling 1848. Wer etwa in Wien in diesem März 1848 hätte denken wollen, nur die Wiener spielten verrückt, den überraschten Nachrichten aus Paris, aus Berlin, vom Rhein, aus der Pfalz, aus dem Badischen, von überall her. Das Opern-Dokument „Regina“ öffnet ein optisches und ein akustisches Fenster in ein denkwürdiges Europa-Jahr.

Das Schlussbild inszeniert im Grunde ein Breitwandgemälde des Frederic Sorieu aus dem Jahr 1848, auf dem ebenfalls „von allen Seiten“ die Völker Europas nahen, um sich unter der Freiheitsgöttin zu versammeln, vorweg die Franzosen. Auch in „Regina“ nun großes Hoffnungsbrausen, Hoffnung aufs Ende der Gewalt, Reginas geliebter Richard singt nun von „Völkern“, von „Freiheit“, von „Frieden“, und jetzt wiederholt Lortzing eine Zeile, die er schon 1830 in einem seiner frühen Einakter hatte hören lassen wollen, in seinem (von der Zensur prompt verbotenen) „Andreas Hofer“, da hätte sein Tiroler Freiheitskämpfer singen sollen: „Nun kommt der Freiheit großer Morgen“ – in „Regina“ eröffnet dies Wort einen grandiosen finalen Wechselgesang zwischen Tenor und Chor, zwischen Richard und dem Arbeitervolk, MIT Frauen: Louise Otto beobachtete 1848, wie immer dann, wo von Volk die Rede war, die Frauen nicht gemeint seien. Lortzing stellt eine Frau und ihre Tat in den Mittelpunkt, gibt ihr den Namen seiner Ehefrau.

In schwerem Drei-Viertel-Takt geht es in diesem Wechselgesang, allem Vaterlands-Pathos jener Tage zum Trotz, nicht um deutsche Freiheit, sondern um die Freiheit aller. Aller Völker, aller Klassen. Das war nicht nur im Sinn der "allgemeinen" Grundrechte, sondern folgte auch den besten Köpfen im ersten frei gewählten deutschen Parlament der Frankfurter Paulskirche, die europäisch dachten, das war im Sinn auch des Robert Blum. Mit dem Freund Robert Blum hatte Lortzing früh Opernpläne verfolgt, Pläne zu einer politischen Oper „Die Schatzkammer des Inka“. Die sollte 1836 am Beispiel der Völkervernichtung in Amerika Europas Misere anprangern, sollte die Zensur über die exotische Parallele umgehen und die Zustände des Vormärz am blutigen Fall der Indianer zeigen – auch das kam nie auf eine Bühne.

Paulskirchenmann Blum galt als hinreißender Volksredner. Tenor Richard, der Anfang und Ende der Oper "Regina" beherrscht, ist so etwas wie Lortzings Blum-Denkmal. Am 9. November 1848, Lortzing schrieb soeben die Schluss-Noten der „Regina“, war Wien von Soldateska erobert worden, wurde der Abgeordnete Robert Blum in der Wiener Brigittenau exekutiert. Als Letztes notierte Lortzing jeweils die Ouvertüren – die Schlusstakte der "Regina"-Ouvertüre fehlen in Lortzings Handschrift – offenbar im Schock über die Hinrichtung des Freundes. Auch hier – wie in „Undine“, seiner anderen „ernsten“ Oper – sollte die Ouvertüre zweifellos enden mit dem Opern-Ende, die Ouvertüre zur „Undine“ zitiert am Schluss bereits den Traum vom „ewigen Frieden“. Auch die Einleitung zu seiner „Regina“ sollte zweifellos enden mit dem Hymnus auf Frieden und Freiheit im Wechselgesang zwischen Richard – also Robert Blum – und „Arbeitern aus allen Klassen“.

Das beginnt mit „Heil“ – man stelle sich vor, in den zwölf Nazijahren wäre gegrüßt worden mit den letzten Worten einer Oper des ach so beliebten, des ach so harmlosen Lortzing, nämlich mit „Heil Freiheit“. „Heil Freiheit dir, du Völkerzier (also nicht etwa „Deutschlands Zier“) / dir leben wir, dir sterben wir! / Frisch auf, frisch auf und einig seid / So kommt dem Volk die Herrlichkeit /... O Glanz, o Sieg, o helle Ruhmesbahn ... Das Volk lässt sich nicht spotten!“ Diese letzte Zeile wird gesungen im hymnischen à capella, das ist Choral, Hoffnungs-Vision, Hochamt – und wie hat sich das "Volk" dann - nach 1848 - spotten lassen müssen. Nicht "Glanz", "Freiheit" und "Herrlichkeit" beglückten das "Volk", sondern Nationalismus. Völkermord. Die Oper „Regina“ markiert im zentralen Europa eine historische Wende, das Scheitern der Alternative Demokratie.

Nach der à capella-Passage („das Volk lässt sich nicht spotten“) mit beschwörender Tempo- Verlangsamung folgt als Letztes eine Tempo-Verdoppelung: die Singenden scheinen außer sich, die heben ab, sind entflammt, wollen ins Andere: „Voran! Voran!“ – die Deutschen als Avantgarde – im Erstreiten der Grundrechte – über dieser Hoffnung fällt der Vorhang.

Das war alles zu früh, um wahr werden zu können. Pazifist Lortzing, nunmehr abgestempelt als Demokrat, ist elend verendet, hoch verschuldet, mit kinderreicher Familie. Von Verlagen und Theatern ausgebeutet wie selten ein Künstler. Seine komischen Opern, in denen Wort und Ton untrennbar sind und gleichberechtigt, wurden mehr als hundert Jahre lang überall im deutschsprachigen Raum inszeniert, auch noch bei deutschen Ausgewanderten in Amerika.

Schon zu seinen Lebzeiten hatte davon nichts. Eine GEMA gab es nicht. Unter heutigen Bedingungen wäre er vielfacher Millionär. Am Abend seines Todes in Berlin standen an vier Berliner Häusern Spiel-Opern von ihm in den Programmen, er hatte nichts davon. „Was hätten wir davon!“, so beginnen seine Arbeiter in seiner „Regina“, diese Bemerkung findet sich wiederholt in seinen letzten Briefen – „was hätte ich davon“. Tantiemen wurden erst üblich, als sich das Ende des Publikumslieblings herumgesprochen hatte wie ein Schock. Seine Stücke brachten den Theatern hundert Jahre lang gute Einnahmen. Er bekam auch keine gute Dirigentenstelle mehr, galt als politisch bedenklich. Seine letzte Bemerkung über seine Arbeiter- und Freiheits-Oper: Sie warte "auf bessere Zeiten“. Im eisigen Januar 1851 folgte seinem Sarg ein ungewöhnlich großer Zug von Trauernden, darunter Berlins Generalmusikdirektor Giacomo Meyerbeer. Und was bis heute niemand bemerkt hat: Seine Theaterkollegen hatten seinen Sarg in den Farben ausstaffiert, die nach 1848 verboten waren, in den Freiheitsfarben Schwarz-Rot-Gold. Wie hätte er seinen Richard singen lassen wollen: „Recht soll euch werden.“

Inzwischen wird er vergessen. Und ich bezweifle, dass er je wirklich bekannt war. Ins Programm der Berliner „Komischen Oper“ kam eine komische Oper ausgerechnet des Berliners und „Meisters der deutschen komischen Oper“ zuletzt 1959. Und seine politische, seine Freiheits- und Gerechtigkeits-Oper keinmal. 2001, an seinem 200sten Geburtstag ignorierten die deutschsprachigen Theater einen ihrer ungewöhnlichsten Theaterkollegen, einen frühdemokratischen Ensemblevirtuosen. Sein 1848er-Dokument existiert in keinem Sender, in keinem Theater, auf Tonträgern nur in der kläglichen DDR-Fälschung.

Die „besseren Zeiten“ kamen für seine komplizierten Dinge bis heute nicht. Das wären Zeiten, die politisch bewusst wären und bereit für ein Spiel, das ein Publikumsliebling der Gewaltfreiheit gewidmet hatte und den demokratischen Grundrechten, all dem, was wir inzwischen erkennen müssen als wahrscheinlich letzte Überlebenstechnik des Menschen.

Hören Sie den Schluss des Finales – das wird hochpathetisch – bedenken Sie, das war die Zeit, in der die Nationalhymnen entstanden – bei Lortzing sollte es eine Hymne sein für „die Völker“, das „Volk“, MIT Frauen – voran! voran!.

© Lodemann

zurück

MEINE STREB- UND WEBSEITE

(Vor einer Lesung aus „Paradies, irisch“ in Konstanz, 2009, vor ca hundert Studenten)

Zu meinen Sachen ist es wohl gut zu wissen, dass ich schon 1945 – als Neunjähriger – auf einem sommerlichen Tisch Schwarz-Weiß-Fotos zu sehen bekam, Bilder aus Bergen-Belsen. Leichenberge. An diesem Tisch sah ich dann auch und spürte das Erstarren meines Vaters, den Beginn seines lang anhaltenden Verstummens. Er war in der NSDAP gewesen, bis zuletzt.

Im Vater-Sohn-Roman "Paradies, irisch" geht es, behaupte ich, um "Bürgerlichkeit". Unsere kluge Kanzlerin hat kürzlich gemahnt, angesichts des weltweiten Finanzdebakels, weil rings um den Planeten Kredit-Blasen platzen und nur noch in Milliarden gerechnet werden kann, da sollte nun endlich Orientierung gefunden werden, und zwar an bürgerlichen Werten. Was wäre denn das? Nicht mit Milliarden zu rechnen? – „Bürgerlich“ scheint untrennbar von kreditwürdig, „glaubwürdig“, „vertrauenswürdig“. Wie lange, was meinen Sie, müsste einer zählen von eins bis zu einer Milliarde, wenn er jede Sekunde eine Zahl zählen würde, also Tag und Nacht ununterbrochen pro Sekunde eine Zahl weiter – man kann’s ausrechnen – dreißig Jahre –